Allomorphisme : droit de réponse du Syndicat des immenses

Invitant à l’autocritique de la subjectivité militante, le récent article « Construire la “classe qui souffre le plus” » de Nicolas Marion est excellent, percutant même, si l’on en extirpe le chapeau. Celui-ci présente en effet, comme prétexte à l’argumentaire développé, l’allomorphisme tel que redéfini par le Syndicat des immenses

Affilier avant tout. Les conditions d’un travail inconditionnel auprès des « grands vulnérables »

Pourquoi accompagner les « grands exclus » est-il si difficile ? Tant dans une logique de réduction des risques que dans celle du logement d’abord, les nombreux écueils de la prise en charge viennent témoigner de la difficulté et de la dureté d’un tel accompagnement (pour les professionnels comme pour les accueilli·e·s).

Navigations épistémiques à l’encontre du monologue de la psychiatrie

L’injustice épistémique est un concept de plus en plus mobilisé par les personnes psychiatrisées. Il permet de reconnaitre les formes d’oppression dans la production de savoirs expérientiels face aux discours dominants de la psychiatrie.

Penser et combattre les dominations structurelles

Cette étude propose une critique des concepts de discrimination et de privilège qui sont souvent mobilisés pour penser les phénomènes d’inégalités et de dominations sociales (racisme, sexisme, inégalités de classes, etc.). En montrant que ces notions et certains de leurs usages au sein des milieux associatifs…

Les limites de l’individualisation des dominations

Cette analyse propose une définition et une critique de l’individualisation des dominations qui a cours dans certains usages militants des notions d’intersectionnalité et de privilèges. Que désigne-t-on par une telle « individualisation des dominations » ? Quelles en sont les limites, tant sur un plan théorique que stratégique ?

Par-delà le couple discrimination-privilège

On reproche souvent aux concepts de discrimination et de privilège de ne se concentrer que sur la dimension « micro » ou individuelle des inégalités, alors qu’ils permettent en réalité de nommer l’existence de rapports sociaux et de rendre visible l’effet des structures dans la vie quotidienne. Pour autant, ils ne suffisent pas pour comprendre la manière dont le pouvoir fabrique des subjectivités, ni comment les individus y résistent.

Née de la lutte

Contrairement à la critique d’autres formes de pouvoir comme le capitalisme ou le patriarcat, la critique du racisme est souvent dépourvue d’une description claire et univoque de l’opération qui définit le racisme en propre. S’opposant à une telle indétermination conceptuelle, cet article s’inspire des philosophes africains-américains contemporains Leonard Harris et Tommy Curry qui définissent le racisme comme fondé sur des opérations d’abrègement de la vie ciblant des populations perçues comme abjectes ou indignes.

ÉTAT ET ASSOCIATIONS – De l’autonomie à l’encastrement idéologique

Cette étude propose une déconstruction épistémologique de la façon dont une pensée de l’État se développe au sein des associations, en montrant comment cette pensée permet en fait – à travers l’(auto)évaluation des associations elles-mêmes – à l’État de se penser lui-même et d’intégrer dans la conception et l’implémentation de ses politiques les formes de résistance des populations soumises à sa souveraineté.

Tombeau pour les luttes ? Pour une lecture non-programmatique des processus insurrectionnels

Sans évacuer la nécessité de penser les conditions matérielles d’une lutte sociale et ses retombées concrètes, cette analyse insiste sur leur irréductibilité aux motifs, aux trajectoires, aux succès et aux échecs auxquels une quelconque anticipation stratégique voudrait les prédestiner. Car c’est peut-être bien de cette part non-programmatique des luttes, rendue à la fois proéminente et nécessaire par et dans le contexte néolibéral, que surgissent les puissances effectives et singulières des mouvements sociaux qui font notre actualité.

Les limites des droits humains

Le registre des droits humains est devenu au cours des vingt-cinq dernières années la principale norme organisatrice de la conscience collective, en même temps que l’incarnation des valeurs fondamentales de l’ordre social et de l’action politique, en ce compris dans le champ associatif belge…

Pour une politique de l’expression

Cette étude se donne pour ambition fondamentale de contribuer à mettre en tension critique ce qui semble être devenu une pure évidence : l’idée que permettre aux gens de s’exprimer, c’est déjà faire de la politique. L’expression et la « participation » des populations se retrouvent aussi bien dans le management néolibéral le plus pur…

La pédagogie des opprimés de Freire, un projet radical pour l’éducation permanente

Comment les acteurs de l’éducation permanente, désireux de promouvoir l’émancipation sociale, peuvent-ils faire face aux multiples oppressions auxquelles sont confrontés les publics de leurs activités ?

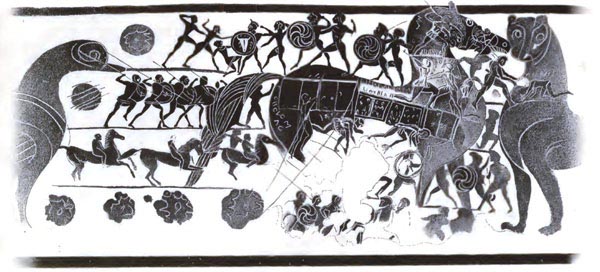

« Tintin au Congo », une convocation permanente de l’Histoire

Cultivant un récurrent malaise, quand il n’est pas frappé d’amnésie, le devoir de mémoire colonial peut emprunter des voies fort curieuses. L’actualité belgo-congolaise la plus récente a ainsi braqué un projecteur sur « Tintin au Congo »…

Des sans-abris aux intellectuels de gauche : une résistance des mobilisés aux mobilisateurs ?

Si l’ensemble des populations faisant office de « populations cible » des luttes et mobilisations de gauche s’est progressivement élargi (aux chômeurs, aux « transmigrants », etc.), les SDF semblent à la fois réduits à leur passivité et à l’impossibilité de leur mobilisation politique…

S’émanciper par la culture ? De la sociologie à l’éducation permanente

Cette analyse aborde la question de l’expression de la culture populaire en critiquant l’ethnocentrisme de classe, c’est-à-dire la tendance de la part des classes dominantes à considérer toute forme d’expression propre aux milieux populaires comme une forme d’inculture ou comme une forme rudimentaire…

Religion et laïcité en éducation permanente

Dans l’hors-champs du théâtre des multiples polémiques qui divisent tant la société civile que l’État politique, la question des rapports entre laïcité et religiosité polarise radicalement l’espace de la citoyenneté et du débat public…

Qui est charlie ? – Du domaine de la liberté d’expression et de ses limites

Dans ce texte court mais incisif, Anne Löwenthal envisage la problématique de la liberté d’expression à partir de ses nombreuses mises en question contemporaines, en particulier celles qui découlent du développement des réseaux sociaux connectés, et des récents et dramatiques événements qui ont marqué, sous le motif du terrorisme, l’histoire de la presse. Sans les étouffer, mais sans en être le spectateur complaisant, les propos haineux doivent faire l’objet d’une démarche active. L’auteure propose, justement, de penser le travail de modération non pas comme une censure, mais comme un travail culturel d’éducation permanente.

D’Hitler à Mère Teresa, il n’y a qu’un pas (dans les débats) : les figures stéréotypées dans une société en panne d’idéologie collective

Comparer son adversaire avec Hitler constitue une véritable arme (fatale) dans le débat d’idées contemporain, quel que soit le sujet traité. Si cette habitude rhétorique est humaine et à certains égards « rassurante », elle révèle, selon l’hypothèse de François de Smet, une véritable panne d’idéologie collective. Dans ce cadre, nous proposons de mener une réflexion sur la façon dont ce vide idéologique parasite le débat d’idées et sur les missions qui incombent à l’éducation permanente face à cette problématique sociétale.

Le conte-action, un nouvel outil au service de la résilience en éducation permanente

Ateliers d’écriture, de conte ou de théâtre-action, de nombreuses activités du secteur de l’éducation permanente, de l’insertion socio-professionnelle ou de la cohésion sociale font appel à la production de récits de la part des participants. Quelle est la spécificité de ce type d’ateliers d’expression ? En quoi se distinguent-ils des cours plus pratiques tels que…