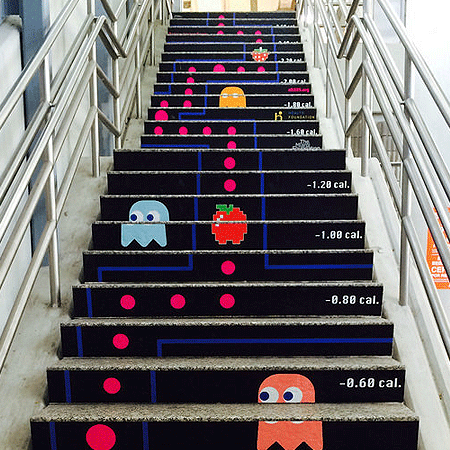

Ludification et solutionnisme : comment faire la part des choses quand le monde devient un jeu ?

Ce qui va suivre est une analyse de la ludification et des problèmes qu’elle peut engendrer mais aussi une exploration sur la possibilité de l’utiliser comme outil pour l’éducation permanente. Nous allons analyser pourquoi ce processus est efficace et pourquoi il est problématique. En mélangeant le jeu et la réalité, la ludification parvient à avoir un effet sur le réel. Cependant, cet effet n’est…

Vivre avec l’international : un double standard culturel – Une critique de la raison cosmopolite

Entre valeur obligée de l’occident contemporain, position sociale à géométrie variable et perspective politique, le cosmopolitisme présente aujourd’hui une ambivalence conceptuelle importante. Or, cette capacité d’habiter le monde entier, cette compétence internationale, est depuis longtemps un privilège des classes bourgeoises et un étendard du…

L’identification numérique : un enjeu éthique – Calcul, contrôle et exploitation de l’individu connecté

« Nos identités n’ont pas de corps, c’est pourquoi, contrairement à ce qui se passe chez vous, il ne peut pas, chez nous, y avoir d’ordre accompagné de contrainte physique » disait Barlow en 1996 dans sa « déclaration d’indépendance du cyberespace ». Depuis les origines jusqu’à aujourd’hui, les identités sur internet, voire dans la société numérique…

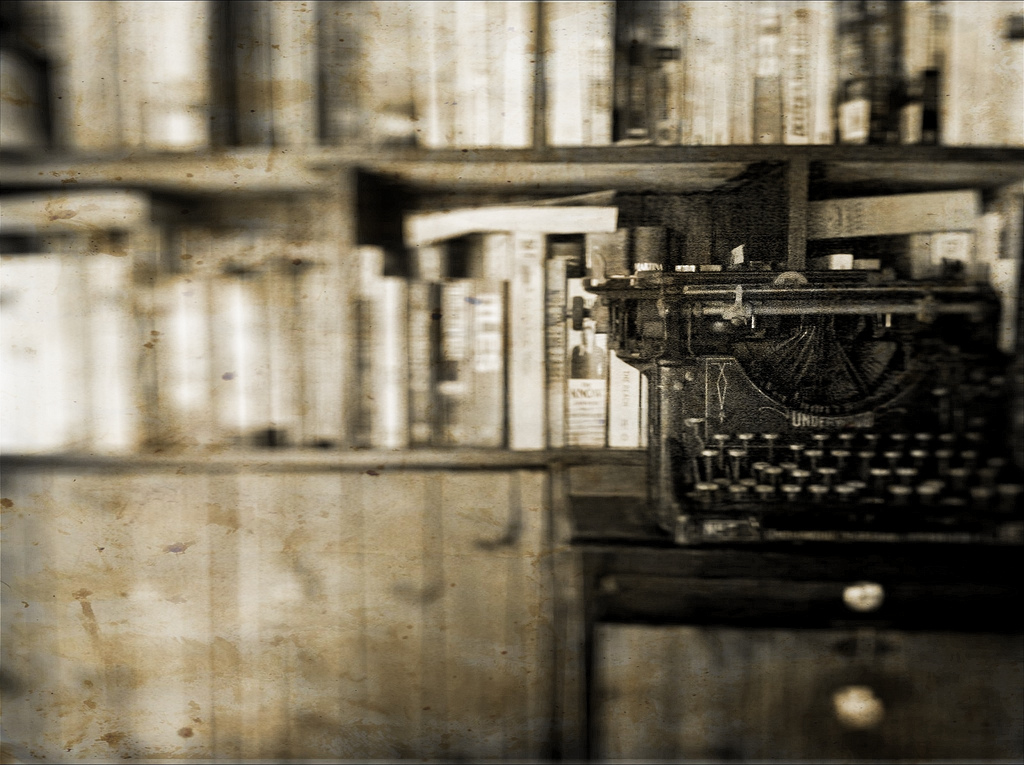

La face cachée de la culture écrite : sous l’écrit, le scriptural

Associer automatiquement l’écriture (l’acte technique, le passage par l’écrit) à la mise en place d’un processus intellectuel particulier (la pratique réflexive, analytique et abstraite) est monnaie courante en éducation permanente comme ailleurs. Cette équation est-elle fondée ou caricaturale ? Sur quels savoirs et quelles représentations repose-t-elle ?

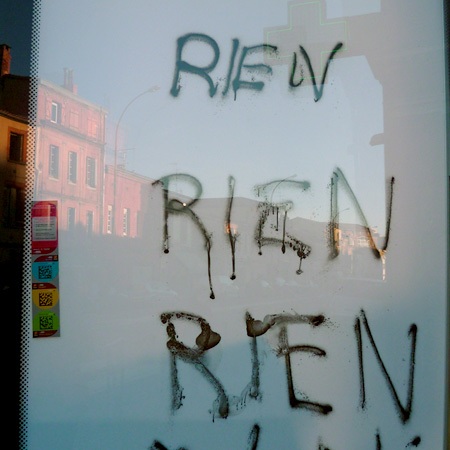

Qui est charlie ? – Du domaine de la liberté d’expression et de ses limites

Dans ce texte court mais incisif, Anne Löwenthal envisage la problématique de la liberté d’expression à partir de ses nombreuses mises en question contemporaines, en particulier celles qui découlent du développement des réseaux sociaux connectés, et des récents et dramatiques événements qui ont marqué, sous le motif du terrorisme, l’histoire de la presse. Sans les étouffer, mais sans en être le spectateur complaisant, les propos haineux doivent faire l’objet d’une démarche active. L’auteure propose, justement, de penser le travail de modération non pas comme une censure, mais comme un travail culturel d’éducation permanente.

D’Hitler à Mère Teresa, il n’y a qu’un pas (dans les débats) : les figures stéréotypées dans une société en panne d’idéologie collective

Comparer son adversaire avec Hitler constitue une véritable arme (fatale) dans le débat d’idées contemporain, quel que soit le sujet traité. Si cette habitude rhétorique est humaine et à certains égards « rassurante », elle révèle, selon l’hypothèse de François de Smet, une véritable panne d’idéologie collective. Dans ce cadre, nous proposons de mener une réflexion sur la façon dont ce vide idéologique parasite le débat d’idées et sur les missions qui incombent à l’éducation permanente face à cette problématique sociétale.

Prison et confiscation de l’espace-temps personnel : le détenu, un objet d’emprise ?

Analyse 2017 – Les violences, les traitements dégradants, les suivis médicaux déficients, les risques sanitaires et les problèmes de trafic sont loin d’être sortis de prison. Ceci peut laisser penser que la question du quotidien carcéral et de ses effets sur les détenus n’est pas urgente. Or, ce quotidien rompt brutalement avec les besoins et caractéristiques fondamentaux de l’humain, notamment en ce qu’il empêche toute appropriation subjective de l’espace-temps. C’est pourquoi, dans cette analyse, nous proposons de mener une réflexion sur les conséquences de cette confiscation de l’espace-temps personnel, en nous basant sur les témoignages de travailleurs sociaux du milieu carcéral.

L’État social actif et ses pauvres. Réflexions sur la dimension culturelle des politiques d’activation

Quel lien existe-t-il entre l’État social actif et les franges précarisées des publics populaires, auxquelles s’adressent les opérateurs d’éducation permanente ?

L’État social actif ne fait-il que gérer la pauvreté, comme il le prétend, ou ne contribue-t-il pas aussi à la créer activement et la reproduire ? Et, de manière plus

spécifique, quel est l’impact culturel des politiques dites d’activation sur les publics en question ? En proposant une définition de la pauvreté comme oppression

et en soulignant la dimension nécropolitique des politiques d’activation, la présente étude tente de donner un sens à cette grande expérimentation avec la

vie des populations pauvres et précarisées qu’est l’État social actif.

L’espace publicitaire – de l’hégémonie culturelle de la marchandise – Autour des luttes pour la réappropriation de l’espace public

« L’opinion publique, cette force insaisissable et toute-puissante, de laquelle personne ne peut s’affranchir, est dominée par la Publicité »

Jules Arren – Comment il faut faire de la publicité (1912, Paris)

Quelle capacité a-t-on, comme usager, pour résister à l’appropriation massive de l’espace public par les logiques de promotion et de publicité ? Plus précisément, n’y a-t-il pas une altération fondamentale de notre capacité critique dans cette exploitation privée de notre attention, formant ainsi une relation de domination où la logique de la marchandise est imposée unilatéralement à la société civile ? Cette analyse propose d’analyser cette problématique en montrant comment, à travers la transformation de l’espace public en espace publicitaire, ce qui apparaît comme un simple canal de communication diversifié et démocratique (l’espace public) devient le territoire exploité d’une hégémonie culturelle de la marchandise et de sa consommation. Elle propose en outre d’évaluer de façon critique les initiatives de réappropriation de l’espace public qui luttent contre la publicité et ses effets pervers.

Toute mixité est-elle bonne à prendre ?

Dans le cadre d’une réflexion sur la question de la diversité menée en partenariat avec l’Université Populaire d’Anderlecht s’est, rapidement, posée la question de la mixité entendue comme injonction récurrente des politiques sociales et culturelles encadrant les milieux associatifs. Bien plus, l’idéal de mixité et de diversité multiculturelle se révèle être très mobilisateur pour toute cette « classe d’alternative » que constituent les travailleurs du socio-culturel, les conduisant parfois à méconnaître les présupposés et les inégalités que déguise ce même idéal. Quels sont ces présupposés ? Peut-on les dépasser et conserver quelque chose d’une telle idéologie ? Injonction à la mixité et autonomie sont-elles compatibles ? Tel est l’objet de cette courte réflexion, critique et introductive.

La mémoire collective émancipée : se soustraire à la souveraineté du patrimoine

Mémoire collective et patrimoine sont des notions qui sont loin d’être neutres. Elles sont, en effet, le support de problématiques sociétales clivantes. Dans leur tension avec la construction des identités majoritaires et minoritaires, et dans le rôle prépondérant qu’elles prennent dans la transmission des balises historiques significatives, elles doivent être saisies dans leur impact sociétal. Quel lien ont-elles avec la gentrification des quartiers populaires ? Avec l’histoire coloniale ou avec l’histoire de l’immigration ? Cette analyse propose, à ce titre, d’analyser la construction de la mémoire collective et du patrimoine comme celle de la possibilité d’une culture commune et collective.

Le travail, langue d’Ésope de l’économie ?

Dans un contexte où de plus en plus de débats et de spéculations autour du travail et du rôle qu’il joue au sein de l’économie voient le jour, Paul Löwenthal tente une déconstruction des discours et mécanismes simplistes qui sont évoqués à ce sujet, notamment par nos dirigeants politiques, et nous invite à considérer le travail dans toute sa complexité, c’est-à-dire dans la duplicité de son exploitation historique : comme aliénation fondamentale des forces et capacités humaines d’une part, et comme condition sine qua non pour assurer la survie et la reproduction des systèmes humains d’autre part.

En d’autres termes, il s’agit de comprendre la double nature du travail : comme coût et comme ressource de l’économie. Suivant l’orientation choisie, les outils critiques qui envisagent cette matrice sociétale peuvent faire émerger des enjeux très différents : comment penser alors les orientations fondamentales de l’économie capitaliste contemporaine à partir de cette double nature du travail ?

La chalandisation du non-marchand – Une convergence des luttes entre les associations et leurs publics ?

Les rapports tissés entre les associations non-marchandes et l’État ont dernièrement connu, sous l’influence du paradigme de l’appel à projet, de nombreuses transformations. Celles-ci sont souvent pointées comme une préparation du non-marchand aux logiques du

L’activation des chômeurs, une injonction paradoxale ?

Depuis les Trente Glorieuses de l’après-guerre et l’État Providence aux crises des années 80 et l’État social actif, plusieurs glissements de sens se sont opérés. Qu’entend-on désormais par « emploi » ? Pourquoi les chômeurs sont-ils passés du statut de « personnes à protéger » à celui de « coupables » ? La responsabilité a-t-elle changé de main ou est-ce autre chose qui se joue ? Qui faut-il activer ?…

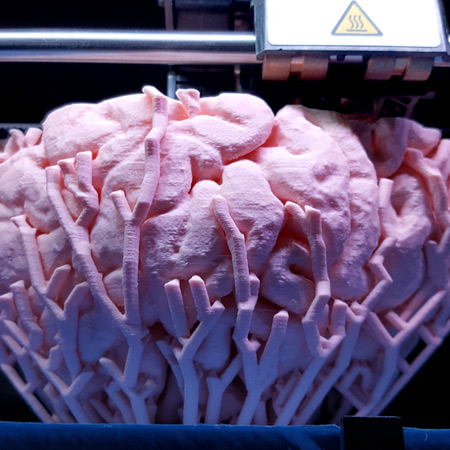

Fab Labs & Makers – l’émancipation collaborative, au risque de nouveaux contrôles

Au nouveau jargon qui accompagne le développement des technologies de production numérique correspond ce que certains voudraient nommer une nouvelle « révolution industrielle », concomitante de l’apparition de nouveaux espaces partagés : les Fablabs.

Au centre d’un ensemble de problématiques très…

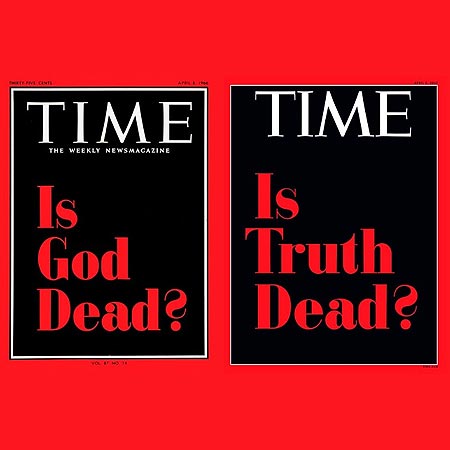

La post-vérité : un dispositif de stigmatisation des classes populaires ?

Sommes-nous réellement entrés, comme il est souvent suggéré dans les médias mainstream ces dernières années, dans l’ère de la post-vérité, une époque où les politiques populistes profiteraient de l’irrationalité des masses en diffusant des informations infondées nourrissant l’exaspération des citoyens, au lieu d’aiguiser leur…

Le conte-action, un nouvel outil au service de la résilience en éducation permanente

Ateliers d’écriture, de conte ou de théâtre-action, de nombreuses activités du secteur de l’éducation permanente, de l’insertion socio-professionnelle ou de la cohésion sociale font appel à la production de récits de la part des participants. Quelle est la spécificité de ce type d’ateliers d’expression ? En quoi se distinguent-ils des cours plus pratiques tels que…

Intersectionnalité et genre face aux inégalités numériques – Repères critiques à destination de l’Éducation permanente

Envisagée facteur par facteur, l’inégalité numérique – la désormais fameuse « fracture » – semble montrer que les inégalités de genre tendent à se résorber dans la société de l’information contemporaine, en Europe et en Belgique plus spécifiquement. A contrario, une…